“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》 这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。 在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。 一、人性和治愈: 有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全不一样的、有温度的法医角色— —喜欢“与尸体对话”。其中“我想让世界知道你曾经活过”、 “这不..

2023-01-14

从年初等到年末,今年柏林电影节的最佳影片金熊奖得主、来自伊朗的《无邪》终于上线了。

比起奖项光环,关于这部电影的周边新闻更能引发许多好奇。首先是拿到金熊奖的争议。在柏林电影节展映过后,《无邪》的场刊评分(媒体的打分)只有2.6,在影迷中间口碑也一般,最后获得金熊奖堪称“爆冷”,很多观众都不太接受。

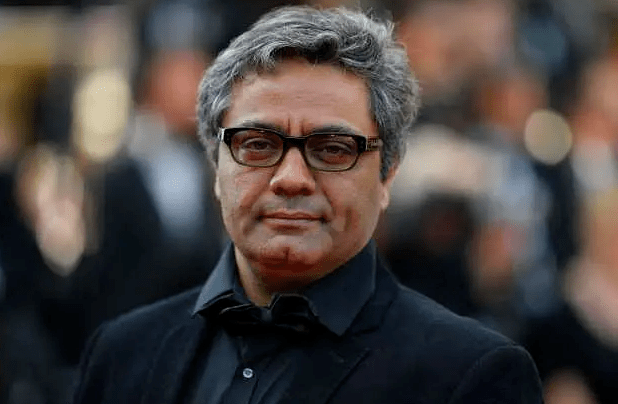

然后是导演穆罕默德·拉索罗夫本身的传奇。这次他被伊朗政府下了出国禁令,没办法到柏林领奖,只能手机连线参加记者会。颁奖结束后,他被判处了一年监禁。

而穆罕默德·拉索罗夫已经不是第一次被伊朗政府警告了,原因很简单——拍的电影都太敏感。《手稿不会燃烧》讲了政府暗杀作家和记者,《谎言》又把镜头对准一个冤案,主角因为替工人争取权益而遭遇生存困境。

伊朗政府禁了他的电影,也下了禁拍令,但仍然没能阻止他拍摄这部《无邪》。这部电影究竟有多辛辣?确实让人好奇。

说起来,《无邪》的表达形式,正是现在我们国产主旋律电影中最流行的那类——多个独立故事组成短片合集,用普通人的生活折射整个国家的大环境。

但在内容上,它是“反主旋律”的。这也是一部“我和我的祖国”,然而充满了批判。

导演把视角放在了“死刑”这个特殊事件上。用四个执行死刑的公职人员的故事,来表达伊朗本国人民对死刑泛滥的看法。其中不乏很多直接追问:死刑的标准究竟是什么?把杀人规定进服兵役的义务,以及政治观念不合就判处死刑,这些都合理吗?

选这么敏感的题材,难怪导演要被限制出境.....

看完全片,也不难理解它在柏林引发的争议。这部电影话题性大过技法,从电影角度而言,拍得确实比较常规,就是生活流的慢节奏文艺片,最大的看点还是题材够敏感。

不过耐心看完这部150分钟的电影,还是能颠覆一些固有认知。比起过去很多“苦大仇深”的伊朗电影,导演向我们展示了一个不一样的伊朗。从城市到乡村,不同阶层的伊朗人都有着属于自己的朴实生活。在女性被极度压抑的国情下,还是出现了能上大学、当老师的高知女性。

但四个故事的男主角——一个死刑执行者、两个在役士兵、一个退伍老兵,以及他们背后的家庭,都逃不脱“被迫地合法杀人”这个阴影。为了能正常生活下去,所有人只能当这件事是“房间里的大象”,避而不谈。

四个故事里,最震撼的是开篇的《无邪》,这支短片也起到了点题作用。

这个故事真的非常生活化。影片开始,胡子花白的男主角满脸疲惫地开车,回家洗澡换衣服。然后再度出门,去学校接当老师的妻子。

他的老婆就是典型话痨,从上车开始就说个不停。到银行取完钱,被柜员惹得不爽,返回车上后又开始叨叨。

然后男主一提醒,她发现取完钱忘了交贷款。

这对夫妻俩就开始吵了起来,老婆说多大点事,男主说你为什么总是这样办一件事忘一件事,你知道来一次停车多烦人吗?......

接着两个人又接上了上小学的女儿,去完超市,提着大包小包去看望男主的妈妈。男主角很细心,对老母亲的情况了如指掌,一一询问。

妻子催着女儿赶紧写作业,女儿又开始逆反,最后只好用写完作业可以吃披萨来哄骗小孩。

一家人给老母亲做好饭打扫好卫生,又出去吃了披萨,满意地回了家。夫妻俩完全忘了刚才吵过架,互相给对方投喂奶酪。回到家,丈夫还给妻子染头发。

疲惫而幸福的琐碎日常,是很多人真实的家庭生活写照了。

但这一家人的平淡幸福背后,却与深不见底的黑暗紧密联系在一起。

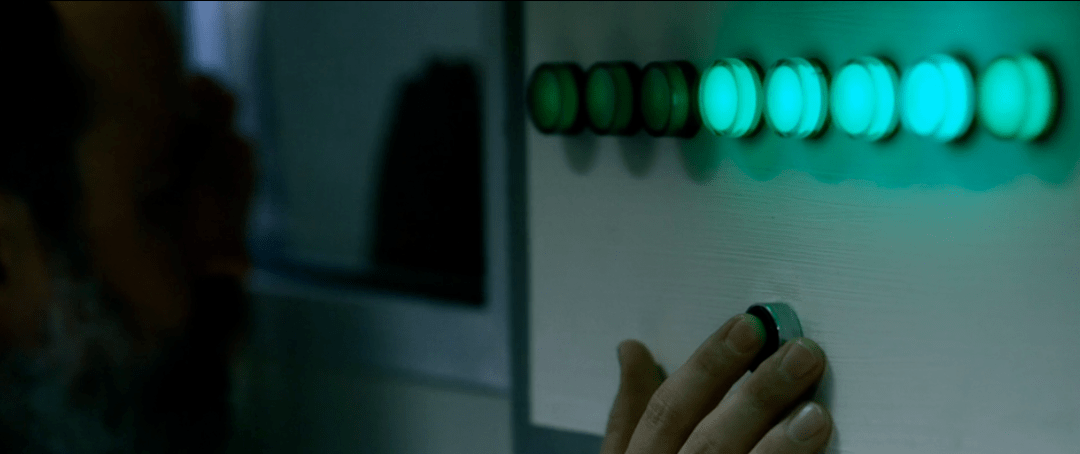

天未亮,男主角开车出门,到了自己工作的小房间。他听着指示,按下按钮。

绞刑架的脚凳瞬间落下,一排人被吊起,双脚颤抖,甚至还有生理反应漏下的尿液。

一个过着如此普通的生活,对家人也十分细心的老好人,竟然干着这样一份需要每天面对死亡的职业,前后反差十分强烈。

此刻再回想他与家人的相处,还能感受到一丝寒意。他的妻子更关心老公单位发的配粮如何,完全不过问他从事这样一份“特殊职业”的心情。

从头至尾,男主也疲惫而压抑,除了在车上和妻子吵了两句,完全看不出他的情绪。

为了生活下去,他们都选择了以麻木的态度面对“死亡”这件事。

在以第一个故事交代了伊朗死刑的残酷和常态化之后,接下来的三支短片再也没有直接拍死刑的场面。剩下的故事,讨论的主要是这种绞刑究竟哪里不合理,以及执行者的抵触。导演用三个转折,来表现他们的“无奈”与“抗争”。

短片《生日》中,男主正在服兵役,他请假回家,想要给女友过生日,顺便求婚。

但女友和家人,正在帮村里一个备受尊敬的老师准备丧礼。老师和女主家里关系很不错,从女主的言谈间也能感受到她对这位老师的崇拜。在村里人看来,老师的为人值得尊敬,而因为发表了不同的政治意见就被处决,令人唏嘘。

而男友只关心一件事,女友是不是背着他与老师发生了什么?

年轻人的情绪来得快去得也快。男主为自己的失礼道歉,决定参加完丧礼后再给女朋友庆祝生日。

而当他看到遗照时,瞬间陷入到前所未有的痛苦中。这位让女友和村里人都崇拜的老师,竟然就是被自己处决掉的人。

作为士兵,他服从命令去执行绞刑,这样就能获得三天假期回家给女友过生日。但万万没想到,杀死的人竟然会与自己的女朋友有关。

为了让男友能在村里生活下去,女友选择一起隐瞒这个秘密。

故事戛然而止,但显而易见,他们的下半生都要带着负罪感生活下去。风景如画的乡村,一对青年男女甜蜜恋爱的画面,可能再也不会出现。

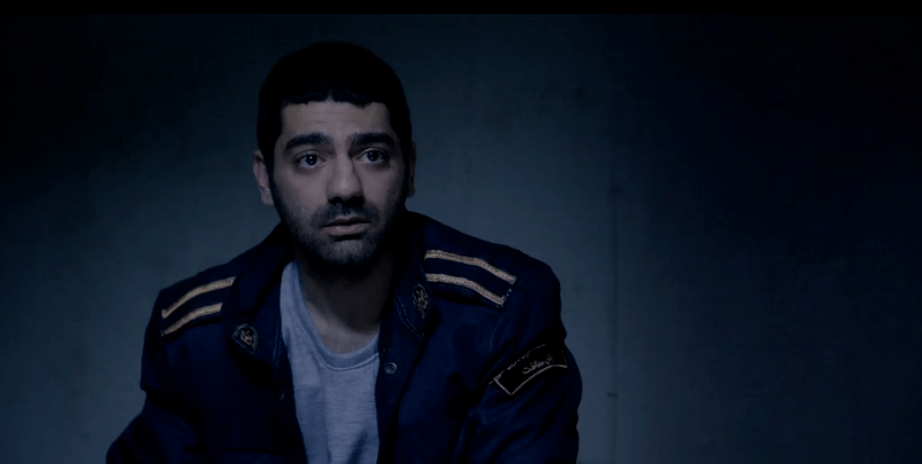

有人服从命令,也有人选择忠于自己。另一个单元《她说,你能办到》的男主角,是一个新兵。在故事中,他是第一次接到担任行刑官的任务,紧张到整夜睡不着觉。

这个故事也解释了为什么很多士兵没有选择拒绝去执行死刑,因为一旦不服从命令,轻则兵役延长,重则拿不到身份证、护照,没有办法买保险,生存全都成问题。

士兵们分成了怀疑派和认命派。有的人会思考,自己杀的人到底犯了什么罪?在不知情的情况下去当杀人工具,以后会不会良心不安?

而有的人深知自己无钱无势,无法靠托关系或者行贿逃脱这项工作,只能不停给自己洗脑“我杀的人都是罪有应得”。

在这个有能力就离开,没能力就只能听话的环境里,男主显得有点懦弱。他既对杀人感到恐惧,又找不到有效的逃避途径,只能不停给女友打电话找安慰。

上刑场前,直接躲到洗手间里崩溃大哭。

也就是这一刻,他决定破罐子破摔,用枪威胁监狱的工作人员给他开门,然后逃命似的跑了出去。

监狱外面是等待他的女友,两个人开着车唱着歌,离开了这个地狱一般的地方。

这支短片的结局,也是四个故事里最充满希望的。男主扔了制服和枪,和女友一起奔向新的生活,看起来终于获得了救赎。

抗争的结果到底是什么?第四个短片《吻我》又给出了另一种结局。

故事开始时,一对生活在偏远乡村的中年夫妻,正在去接一个上大学的女孩。丈夫是一个中年大叔,他是女孩爸爸的好友。女孩听了爸爸的建议,过来体验生活。

中年大叔平时以养蜜蜂为生,同时也是山里的赤脚医生,十里八乡的都来找他看病。

上医学院的女孩把一切看在眼里,她问大叔,既然也在名牌学校学习过医学专业,难道就甘于一直生活在山沟里?

大叔只是淡淡说一句:“这样生活,我很平静。”

大叔也对女孩很关注,带着她参观自己养的蜜蜂,一起上山打狐狸,捡柴做饭吃饭跳舞,过着快乐的田园生活。伊朗乡间的风景十分赏心悦目。

而某天,女孩的平静生活被打破了。她得知,这位大叔,才是自己的亲生父亲。

20年前,正在服兵役的大叔为了不杀人,逃到了乡下。他怕会被抓回去接受制裁,就让妻子带着女儿跑路,自己隐姓埋名在山里生活。20年来,女孩一直叫的爸爸,其实是自己的舅舅。

人到中年得了重病,大叔想在临死前和女儿说清楚真相。

但在女儿看来,这个生父为了不杀一个人,却“杀了”另外两个人——自己和母亲。

大叔牺牲了自己的人生和家庭,去换取内心的宁静。他拔出枪对着警卫,然后逃跑,接着隐藏身份艰难度日,重病临死前才能向家人坦白和忏悔。这会不会是上一个故事里那个士兵的结局呢?看似幸福的逃跑,后续可能仍然是悲剧。

麻木的习惯、事后惊醒、勇敢抗争、用人生作为代价换取内心的安宁,这就是四个普通伊朗人面对死刑的抉择。

用这部电影来讨论“要不要废除死刑”,显然不是完全合适。影片其实讲得比较片面,除了在《生日》单元中提到“政治意见不合也要被处决”之外,其他死刑犯究竟是什么人也没有提及。观众只能从伊朗的宗教集权国情中,脑补一二。

但尽管如此,片中表现的这种完全不透明的死刑模式,还是能让人感到不寒而栗。杀人者对被执行的人究竟犯什么罪一无所知,只是被当作执行任务的冰冷机器;配合行刑甚至能成换来配粮和假期等奖赏,完全是一种交易式激励。而这种“交易”,又不是“个人自由意志”能主导和决定的。

从第一单元《无邪》里看,伊朗执行绞刑的频率相当高,男主需要经常上夜班去按这个按钮,几乎每天都有成批的人被处死。

《生日》单元更直接点明了这种死刑的“私刑”性质:因为发表了和官方不一样的言论就被处决,这既无程序合法,也剥夺了人的基本自由。

杀人成为普通老百姓的强制义务,死刑成为某些官僚用来排除异己、强化统治的工具。导演要控诉的,就是这种毫无法律公平可言的黑暗。平淡无邪的日常,与这些暗流汹涌的邪恶形成强烈对比,更使人震惊。

不少伊朗的保守人士认为,这类影片只是在迎合西方对伊朗的想象,所以故意拍敏感题材。但越是被认为“敏感”,恰恰证明了“黑暗”的存在。

尽管电影中总的方向仍是“个人敌不过体制”,但也告诉我们,世间总会有一个“无邪”的角落。面对强权的压迫,有人选择做一根冷漠的韭菜,也总有人会用自己微弱的能量去拷问良知、追寻正义。

抛除片中执行死刑这个极端设定,导演其实还想说“个人责任”的问题。遇到自己质疑的事情,或许很多人总是习惯性地想“都是别人强加给我的,我也是没办法”,但在可以说“不”的时候不去质疑,往后是否能心安理得?

善良从来都不容易,所以才需要我们身体力行去创造、去守护。

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》 这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。 在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。 一、人性和治愈: 有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全不一样的、有温度的法医角色— —喜欢“与尸体对话”。其中“我想让世界知道你曾经活过”、 “这不..

2023-01-14

《瞄准》6.7分收官!高开低走只因拖沓注水,黄轩演技成高光看点

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。 争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值得一张S卡。” 《瞄准》,是由五百、别克导演,黄轩、陈赫、杨采钰、李溪芮等主演的一部“高密..

2023-01-14

电影《风平浪静》:将现实的残酷,小人物的悲哀,展现得淋漓尽致

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。 当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的想法。在收费站遇到的老同学热辣明艳,让他早已如死灰的心,重新燃起了对生活的热爱。可惜命运没有放过他,..

2023-01-14

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》 一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段唯美缺憾的爱情故事,并被张艺谋改编成了电影,这就是《山楂树之恋》。 作为一位漂泊海外的知识分子..

2023-01-14

徐妙云 电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。 一、徐氏入宫的政治安排 成祖皇后徐氏,是明朝开国元勋徐达的长女,虽为徐达继室所生,但为人聪明,好读书,《..

2023-01-14

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。 李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。 张爱玲的作品,有一个几乎千篇一律的“通病”,那就是她执笔下的人物都拥有显赫的家世背景,以大家族的复杂..

2023-01-14

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。 吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的东西,然后让黎簇再回沙漠,下到沙漠底,把跟张海杏一样的汪家人引下去。 还有小花利用与梁湾接..

2023-01-14

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。 游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐默默守护着尤咏慈。毕业后,两人分道扬镳,但命运再次让他们相遇。此后的人生,15年的爱情长跑。尤咏慈的..

2023-01-14

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。 顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的男主,不巧的是,男主刚爬了起来就被安生的电动车又撞倒了。男主对安心是一见钟情,他为了能接近安生设想了..

2023-01-14

《重启之深渊疑冢》上映,重启小队险遭团灭,黑瞎子大战触手怪!

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事! 和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似乎成了网络电影的一个方向,某个IP火了之后,就会以其中某个配角为主,开一部番外网大。就好比《重启之深..

2023-01-14