“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》 这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。 在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。 一、人性和治愈: 有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全不一样的、有温度的法医角色— —喜欢“与尸体对话”。其中“我想让世界知道你曾经活过”、 “这不..

2023-01-14

春秋时期鲁国大夫叔孙豹称“立德”“立功”“立言”为三不朽,据说我国历史上能做到的只有两个半,分别是孔子、王阳明、曾国藩(半个),他们也被称为中国的“两个半”圣人。

王阳明年轻的时候为“格物致知”,听了朱熹说的“一草一木,皆有至理”,便跑去官署亭旁的竹林,“格”起竹来。

他盯着着竹子,格啊格啊,格了七天七夜,愣是没格出分毫来,直到生病吐血才罢休。

有个叫九把刀的男人也这样做了,不过他“格”的是一个女孩,一个名字——沈佳宜。

不同的是,他没有王阳明那样格到生病吐血,也不是毫无所得,他是格了些 “东西”出来的。那些东西来的时候声势浩大,像溃堤洪流一般,冲刷着断壁残垣。

乐此不疲。

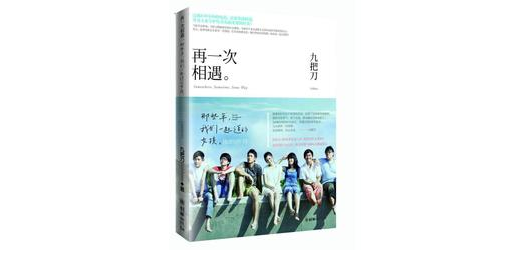

在他格沈佳宜的第十年,写了一本自传体小说,又过了五年,格出来个小说同名的电影,也就是这里要介绍的电影:

《那些年,我们一起追的女孩》

弘一法师说,“念念不忘,必有回响”,很遗憾的是,这世间并不是事事天随人愿,九把刀开始动笔写《那些年》小说之前,故事中“沈佳宜”的原型沈佳仪已嫁为人妇。

但那又怎样,“四下无人,我自狂歌”。

小说一经出版便大卖30万册,九把刀卫冕了那一年台湾的畅销书作家冠军,也把“沈佳仪”这个名字传遍了全台湾。

但这仍不够,不得不得说文人的执念是无法轻易休止的,他内心仿佛在高吼:“我诶,这可是我柯景腾(九把刀本名)诶!我喜欢你,你怎么能无动于衷,这世界怎么能无动于衷?”

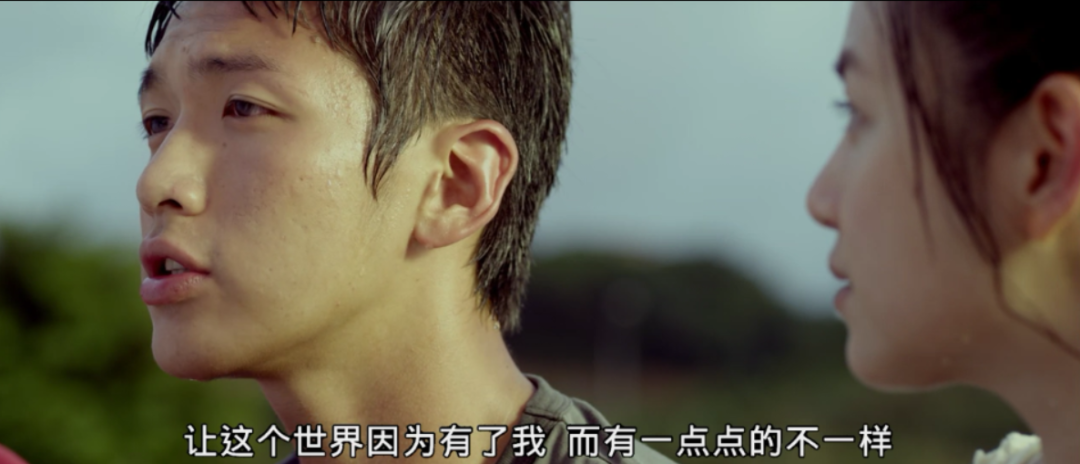

于是他决定把这个故事拍成电影,正如电影中柯景腾所说:“要这世界因为有了我,而有一点点不一样”。

在电影开拍之前,几乎没有人对它抱有有什么期望,因为这部电影主创太次了,导演、执行导演、摄影师、几乎所有演员,甚至包括监制,通通没有拍电影的经验。

但电影上映后,却收获了令人意想不到的反响,更被奉为华语青春片的标杆。影片在台湾本地票房达到4.1亿新台币(约8600万人民币),成为台湾华语影史排行第三的影片。

在香港上映后,更是以6129.5万的战绩超越《功夫》,从而成为了香港华语电影的“票房之王”。

有趣的是,票房的大卖,其实是“无心插柳柳成荫”,九把刀说:

如果为了要赚钱,根本不会去拍电影,电影的风险高到不可思议,我就是抱着最浪漫的想法来做这件事情。

(九把刀与沈佳宜扮演者陈妍希)

电影在台湾上映后,沈佳仪因为陪伴在内地工作的丈夫而无法第一时间看到电影,九把刀便尝试把电影搬到内地,他说:

很希望电影可以在内地上映,希望她(沈佳宜原型)用自然的方式看到。

啧啧,瞧瞧这看似平淡却浪漫到极致的话语,刀叔其实是个浪漫得近乎执拗的人啊。

这部电影讲的也是一个浪漫的故事:

柯景腾在国中时是一个成绩暴烂而且又调皮捣蛋的学生,喜欢在上课时乱开玩笑,爱跟周遭同学抬扛,在老师眼中是一个标准的坏学生。

柯景腾有着四个一起疯玩的死党,爱耍帅却老是情场失意的曹机车(敖犬 饰),憨憨傻傻的许博淳(鄢胜宇 饰),想用搞笑致胜却总是失败的廖该边(蔡昌宪 饰),故事里总有的胖子阿和(郝绍文 饰)。

死党们各自有花样挥洒着青春,但有一件事,他们是处于同一频道的,那就是喜欢班上成绩最好的女生沈佳宜(陈妍希 饰)。

这天,柯景腾和许博淳在课上“打手枪”,老师一怒之下,把柯景腾“托付”给了沈佳宜,让柯景腾坐在沈佳宜前面。他们的青春,就这么开始了。

这里来看看这群电影界的“学渣”为什么能交出让观众满意的答卷。

1.扑面而来的鲜活气息:九把刀和他的情书

这部改编于九把刀同名小说的电影中发生的故事,甚至于出现的人名,几乎都是真实的,来自九把刀的亲身经历。

没有血腥群架、没有堕胎、没有出国。有的只是最贴近大都普通学生们的,学霸与学渣、日复一日的读书、班费被偷、学生间最质朴的倾慕……

九把刀的一纸情书把所有人带回了那段有“沈佳宜”的青葱岁月。

影片中出现的每个角色,都鲜活得像过去的影子,经历过学校生涯的观众很容易能从这些角色里找回自己亲身经历或亲眼见证的青春。

2.真挚又炽烈:九把刀的“居尔一拳”

从某个角度来看,影片一派早年台式小清新的调调,不痛不痒但显然更为肆意与娱乐化,叙事上有碎片化的迹象,画面的切换也颇为生硬。

影片虽然在嬉笑怒骂中打动了人,但是每个角落都充斥着“意难平”的痕迹,如果影片就在此结束,大概也就“仅此而已”。

但九把刀用他的真诚给出了“居尔一拳”。(九把刀吹了很多的牛皮,也写了很多小说,小说其中有一招是读者公认充满爱的绝招,叫做“居尔一拳”。)

电影的最后十分钟就是九把刀的居尔一拳,这一拳引爆了所有的线,把观众的泪都打出来了。

这是部电影非常骄傲的点,它几乎在台湾上映的每一场,最后十分钟,电影没有结束的时候,全场会因为这个非常热血感动的画面,全场鼓掌。

而这个特别的情况,直到后来电影在香港、东京,都在不停不停地发生。最后十分钟,全场必鼓掌。

总的来说,《那些年》题材并不怎么新颖,叙事也有些老套,电影也没有小说那样的自由度。

不过九把刀似乎也没考虑这么多,他就像干劲十足地写了封信,而刚好这封信引起了一堆人的叫好。

值得一提的是,电影上映后很多人给九把刀写信,有男生也有女生,说看完电影可以坦然的给当年的“沈佳宜”打电话:“对当年我就是喜欢你”。

他们像九把刀一样给了当年的自己一个“交代”。

豆瓣有位老哥说的好:

青春的遗憾嘛,我们乘兴而来,便不强求尽兴而归了。

自《那些年》引进内地之后,国内掀起了一股青春爱情片狂潮,之后几年,《致青春》《匆匆那年》《左耳》等主打着校园爱情的电影如雨后春笋般涌现。

这些电影大都是改编自网络文学蓬勃发展下诞生的青春题材小说,影片上映后凭借着前期宣传、校园情怀、主打回忆收获了不少票房,但口碑却不怎么样。

相比于《那些年》,这些电影像没抄好的作业,太不真实,少了点人间烟火气。

九把刀接受采访,媒体问他以后还能有拍《那些年》这样的热情吗,他说:

就是没有办法,拍《那些年》的心情是非常纯净的,就是想说这个故事,但是这个心情反而不可复制。

大概这便是《那些年》独特和经典所在了。

因为做这件事的时候,他干净透明,而又闪闪发光!

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》 这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。 在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。 一、人性和治愈: 有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全不一样的、有温度的法医角色— —喜欢“与尸体对话”。其中“我想让世界知道你曾经活过”、 “这不..

2023-01-14

《瞄准》6.7分收官!高开低走只因拖沓注水,黄轩演技成高光看点

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。 争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值得一张S卡。” 《瞄准》,是由五百、别克导演,黄轩、陈赫、杨采钰、李溪芮等主演的一部“高密..

2023-01-14

电影《风平浪静》:将现实的残酷,小人物的悲哀,展现得淋漓尽致

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。 当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的想法。在收费站遇到的老同学热辣明艳,让他早已如死灰的心,重新燃起了对生活的热爱。可惜命运没有放过他,..

2023-01-14

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》 一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段唯美缺憾的爱情故事,并被张艺谋改编成了电影,这就是《山楂树之恋》。 作为一位漂泊海外的知识分子..

2023-01-14

徐妙云 电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。 一、徐氏入宫的政治安排 成祖皇后徐氏,是明朝开国元勋徐达的长女,虽为徐达继室所生,但为人聪明,好读书,《..

2023-01-14

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。 李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。 张爱玲的作品,有一个几乎千篇一律的“通病”,那就是她执笔下的人物都拥有显赫的家世背景,以大家族的复杂..

2023-01-14

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。 吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的东西,然后让黎簇再回沙漠,下到沙漠底,把跟张海杏一样的汪家人引下去。 还有小花利用与梁湾接..

2023-01-14

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。 游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐默默守护着尤咏慈。毕业后,两人分道扬镳,但命运再次让他们相遇。此后的人生,15年的爱情长跑。尤咏慈的..

2023-01-14

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。 顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的男主,不巧的是,男主刚爬了起来就被安生的电动车又撞倒了。男主对安心是一见钟情,他为了能接近安生设想了..

2023-01-14

《重启之深渊疑冢》上映,重启小队险遭团灭,黑瞎子大战触手怪!

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事! 和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似乎成了网络电影的一个方向,某个IP火了之后,就会以其中某个配角为主,开一部番外网大。就好比《重启之深..

2023-01-14